22 幸福と健康の最終結論は

健康であり幸福であることは万人が望むものであるが、すべてを満足して生きることはなかなかできないものである。

人から幸せそうにみられても、自分が本当に幸せであるかわからないし、健康そうに見えても健康を感じているかはその人しかわからない。幸福や健康感は主観的な感覚でしかないからである。

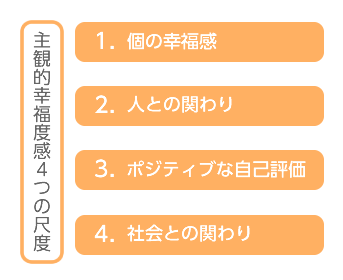

医学的には主観的な幸福感を測定する日本版主観的幸福度感尺度Subjective Happiness Scale(SHS)があり、4つの尺度からなる。

1つ目は“個”の幸福感、2つ目は“人との関わり”、3つ目はポジティブな自己評価、最後が“社会との関わり”である。

つまり、幸福感は個人の満足だけでなく、常に他者や社会との関わりで生まれるというものである。

医療の現場でもこのような尺度の背景を思い描きながら患者さんの診察を実践することは重要であると思っています。

しかし、医師がこの健康と幸福の絶対値を決めてそれを“正義”として振りかざしていることが多いときもあります。

例えば医師は、“健康で長生きするのが一番”と考え、“タバコは悪、お酒は控える”と患者さんに諭す。

一方、長年、タバコや酒を愛してきた患者さんにとってはタバコや酒をやめることは生きる意味がなくなるくらいの大問題で“タバコや酒をやめるなら、人生が終わってもいい”と思っているかもしれません。

“日々の生活に幸福感を感じることができないのに、酒を飲み、タバコを吸って、自分の人生を太く短く生きて何が悪い”と思うこともあるかもしれない。このような場合、医師と患者さんの健康・幸福の絶対値は相いれることができず、そしてこうした状況は診察ではよくよく起こりうる。

もう一つの例として、外来患者さんの中には誰の手も借りず、独立独歩で自由に生きたいと考えている人もいます。

先日、末期癌の一人暮らしの患者さんが天寿と全うされた。

訪問診療や看護を勧めても頑なに拒否されながら全身状態は徐々に悪化していた。

終末期であるにもかかわらず定期的な訪問診療を実施できたのは患者さんの末期癌が判明してから3ヶ月を過ぎてからであった。このような患者さんは、時として医療者側には“難しい患者”扱いにされてしまうことがある。

しかし“難しい患者”と定義するのは、まさに医師だけの価値観であり、本人にとっては、終末期の時点で“健康になる”ことよりも“生活環境を変えたくない、これまでのように一人で自由に生きたい”とういことが、唯一にして絶対の望みなのです。

このように、その人がその時にもつ幸福の感じ方や満足感と医師が思うものの相違で私自身悩むことも多くあります。

私も白衣を着ていると医師という別人格になって対応しているという自覚もあり、目の前の患者さんの考えにすぐさま対応できないこともあるからです。

本音を言えば、帰りの自転車の走行中やお風呂の中で“もっと患者さんの幸福感を信じて尊重してあげればよかった”と後悔することもしょっちゅうあります。

どんな人でも、長く健康で幸福を感じながら生きたいと考えているし、それが目の前の自分の患者さんとなれば、どんなことをしても助けたいと思い医師の絶対値を押し付けようとしてしまうこともあります。

しかしそこには改善点が必ず潜んでいます。その為に私が最も大事にしていることは、一人一人の思いを尊重し、その人の幸福・健康感を理解し共有しようと努めることです。

先述した末期の終末期の患者さんからは自分の体が日々衰弱していく中でも“自分は最期の最後まで一人で生き抜く”という人生の目的をしっかりもたれていました。

日々の生活において“生活が健康的であるということは、どんな状況でも人生に明確な目的がある”ということをこの患者さんを通じて学び、理解しそれをサポートしていこうと在宅医療の方針を私自身で確立し、最後まで揺らぐことはありませんでした。

このように人の健康や幸福の絶対値は、人それぞれであり、どれが“ほんとう”でどれが“うそ”か、誰にも区別することはできないと思います。

自分が信じるものと患者さんが信じる健康や幸福も医師側から深く考え、理解すると矛盾だらけではなく共通点も多くみいだせることができるし、またその考えを理解すると自然に自身の治療方針を自戒し、謙虚な気持ちももつことができるようになるのです。

また患者さんのそれぞれの絶対値を理解し共有したときに医師としての喜びを持つことができるから医師が続けられるような気をします。

もし、この折り合いがつかなくなったら私は医師という職業に終止符を打たなくてはならないと漠然と思うこともあります。

これからも患者さんと2人だけの絶対値を見つけて私自身の健康、幸福も感じていきます。

著者:いしづかクリニック

院長 石塚 俊二