52 友情について

人というのは、友達はもちろん、他者とつながることに喜びを感じる生き物です。

今回は、身近な“友情”についての私見を述べたいと思います。

友情のためにいろいろな行動を起こすことは心にも体にもいいですよね。“フレンドシップ”=友情、友達という存在は大切というのは説明するまでもなく、皆が納得されることだと思います。

ハーバード大学の研究によると、人が最も満足する幸福度を高めるのは、お金や地位ではなく、豊かな人間関係を築くことであるとの論文を報告しています。また、1990年代から友情の価値に関する科学文献が増えています。そして、その論文の中で社会的関係と寿命の間に、強い相関があることが分かっています。

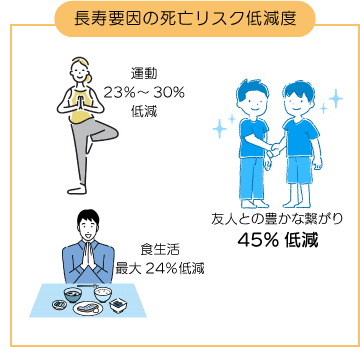

長寿にもっとも強力な要因は“友情=人とのつながり”であると説明され、運動は死亡リスクを23~30%程度、食生活は最大24%下げるのに対して友人との豊かなつながりがあると、死亡リスクは45%も低減すると証明しています。

長寿にもっとも強力な要因は“友情=人とのつながり”であると説明され、運動は死亡リスクを23~30%程度、食生活は最大24%下げるのに対して友人との豊かなつながりがあると、死亡リスクは45%も低減すると証明しています。

逆に、孤独が与える健康被害は、喫煙やアルコールの多飲による死亡リスクと同等であるとも証明されています。また、うつ病の予防対策となるのは信頼できる友達を持つことであり、孤独が人間の命に与える影響は、1日15本の喫煙に匹敵するとも言われています。

確かに、友情やフレンドシップが大切であり、その充実感で心が満たされ幸福感が増すのは誰もが経験したことはあると思いますが、大人になっても友情を育んでいけるのかと思うこともあります。

子供のころや学生との時は、環境も生活も同じような比較的狭い社会で暮らしていることが多く、いつの間にか友達になっていることが多かったと思います。けれど大人になって友達を作り、友情は感じるにはそれなりの努力がいると考えます。

大人になっても友達を作り友情を育んでいく為には、私なりに調べてみると、このような方法が書かれていたので紹介します。

1.勇気をもって自分から声をかける。

2.自分の弱さや脆さを隠さずに見せる。

つまり、人は弱い部分から相手に愛着を持ち、自分の脆さを見せずに深い友情を築くことはできないということであるが、ただし自分から言いまくる必要はなく、尋ねられたら隠さず答えるとしている。

3.気前よく相手に与えるが、与えすぎない。

これは、見返りを求めずに相手に与えることで。無理をしたり、イラっとするほど相手に与えてはいけないということでもある。

4.定期的に集まるグループを見つけて参加する。

5.自分が求めていることと相手が求めていることのどちらも優先するというようなことが挙げられています。

これらを考えて言動するのは難しいと思うかもしれませんが、好きなもの、嫌いなものをちゃんと語ることができる相手を大人になってから見つけるというのは少しワクワクすることになるかもしれないと思います。また、友達を作る一方で、友達関係の見直しも大事です。

健全な友情というのは、相手の成功を心から喜べるものであり、相手の成功を妬んだり、相手の幸せに嫉妬するようなことがあったときは、その関係を見直したほうがいいとも思われます。

当院でも、毎日、たくさんの老人が院内の物療室で治療を受けながらお互い楽しく会話されている姿を見ます。お互いの病気や健康について話したり、家族や孫の話をされたりして、ほのぼのとした時間が過ぎているように思いますし、その姿やフレンドシップに満ち溢れた関係を目の当たりにすると医療者の私たちも楽しい気分に誘われ、どんなに忙しい診察時間でもその会話を聞くだけで気持ちに余裕が持てるようになります。つまり、友情はその当事者以外の隣接する人たちにも良い影響を与えることができているようにも思います。

最近、医療者と患者さんの会話を医療コミュニケーションと呼び、どのようにすれば、患者さんの理解が得られ、患者さん自身が考え、医療者と信頼関係を築くことができるかを、心理学、社会学、経営学などの分野を内包して学問体系として研究されています。

最近、医療者と患者さんの会話を医療コミュニケーションと呼び、どのようにすれば、患者さんの理解が得られ、患者さん自身が考え、医療者と信頼関係を築くことができるかを、心理学、社会学、経営学などの分野を内包して学問体系として研究されています。

その昔、医師になりたての頃は、患者さんと話すとき、よく上司には“患者さんとどんなに仲良くなっても友達ではないからそのつもりで話しなさい”と言われました。その頃はそうかと思ってできるだけ論理的、客観的な言葉や態度で話すようにしていたこともありましたが、今はあまりそう思って話すことなく、その患者さんの環境や倫理観また情感も取り入れて、人として対人として話しているように思います。

そのように患者さんと接することのほうが、自分にとっても自然といられるような感じがします。

つまり、医療コミュニケーションの中に、患者さんとの“友情:フレンドシップ”は大切だと強く思います。

令和6年12月:いしづかクリニック

院長 石塚 俊二